お部屋づくりを成功に導く「3Dシミュレーター」について紐解きます。

https://www.receno.com/pen/vasestyling/u4/2025-03-14.php

公開日 2025年03月07日(金)

更新日 2026年01月19日(月)

「お部屋を彩るインテリアの選び方」は、全3回の連載

シリーズです。

「カーテン、ラグ、照明」は、家具と同じくらいにお

部屋に大きな影響を与えるインテリアです。

選び方の基本を学んで、素敵なお部屋づくりに活かし

ていただければと思います。

さて、ではさっそく照明の選び方について、使い心地

の観点から解説していきましょう。

「多灯照明」という言葉をご存知でしょうか。

多灯照明とは、その言葉のとおり

お部屋に多くの照明を取り入れる

ことを指します。

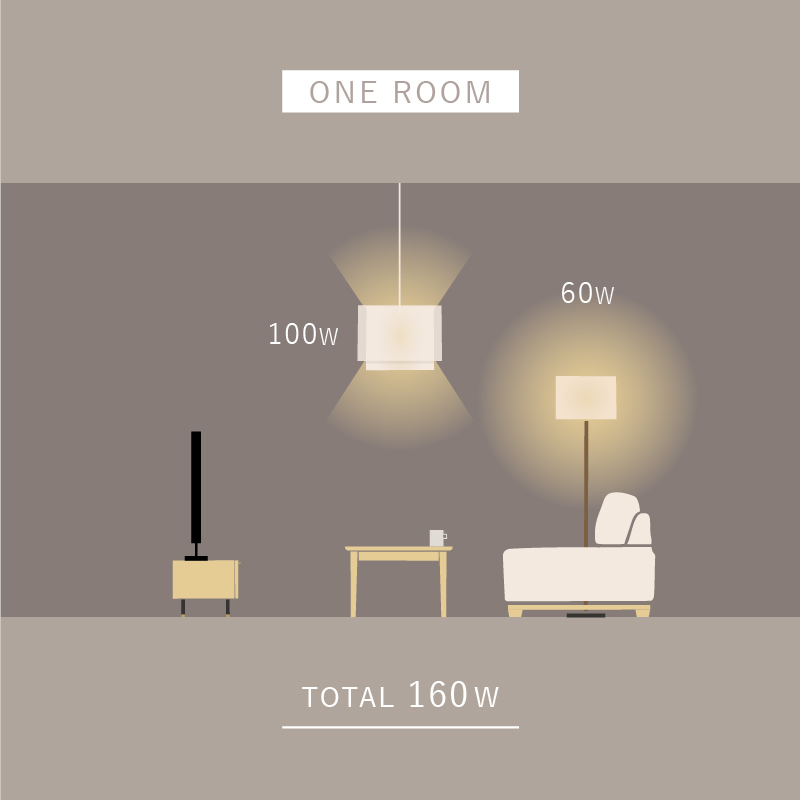

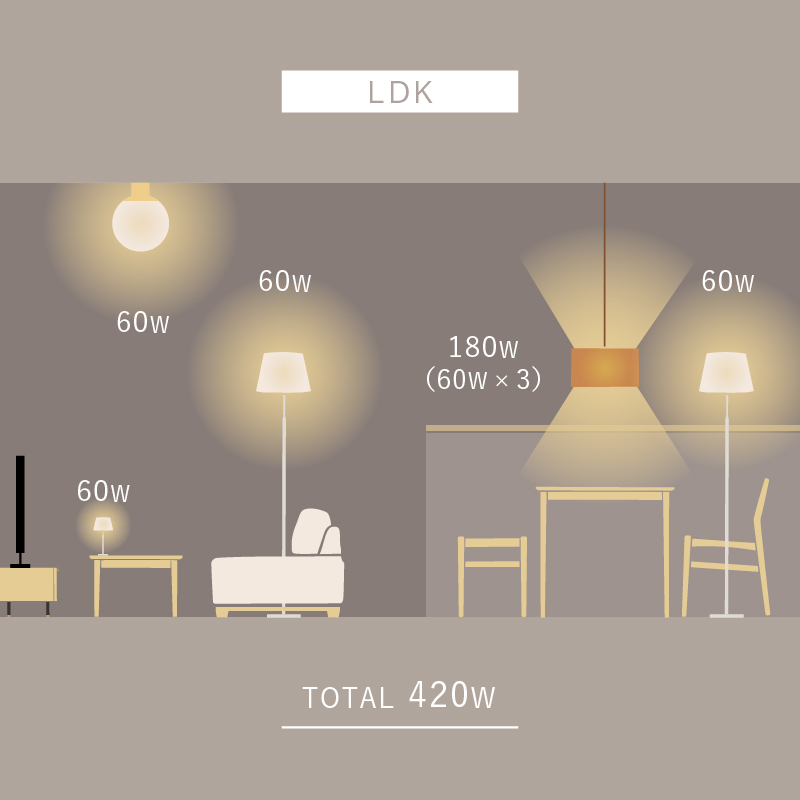

具体的には、上の画像の様に

の3つの照明を、1つの部屋に取り入れるイメージです。

△ 天井照明だけだと、のっぺりとした印象に

△ 天井照明だけだと、のっぺりとした印象に

多灯照明の反対は「単一照明」です。

「単一照明」は、天井からの強い光によって、お部屋

に必要な明るさを得る方法です。

このような照明を使われている方も、まだまだ多いこ

とでしょう。

◎ 多灯照明だと、光が重なり合って素敵な印象に

◎ 多灯照明だと、光が重なり合って素敵な印象に

一方、多灯照明はいくつかの光が、お部屋に陰影を

作ります。

ですから、

というような特徴があります。

同じお部屋で「単一照明」と「多灯照明」を比較して

みましょう。

上の画像をご覧いただければ分かりますが、

という特徴があり、同じ部屋でもこんなにも印象が

変わります。

「お部屋を良くしたいけど、どこから始めたらいいですか?」

というご質問をいただくことが多くありますが、迷わず

「まずは、多灯照明にしましょう。

それだけでお部屋のリラックス感がぐんとあがります。」

とお答えするようにしています。

それは、こんなにも効果が高いからです。

さて、多灯照明の良さがお分かりいただければ、次に

取り掛かっていただきたいのは、必要な明るさの計算

です。

照明を購入する前には、まず

お部屋にどのくらいの明るさが必要か

を計算することで、お部屋の質を上げることができます。

わたしたちの経験からご提案しているのは、

1畳あたり「15~20W」

という算出方法です。

つまりは

というような具合です。

このくらいの明るさがあれば、快適に生活ができます

ので、目安として使っていただければと思います。

なお、前述のとおりに大切なのは

必要な明るさを、多灯照明として足し算していく

ことです。

天井からの光だけで、必要な明るさを得ようとしない

様に気を付けてください。

「天井照明、フロアライト、テーブルライト」の3つ

(以上)の照明を組み合わせながら、お部屋の明るさ

を作っていくようにしましょう。

そうすることで、良い雰囲気がありながらも、生活し

やすい明るさを作ることができます。

もちろん、キッチンについているダウンライトなども

必要な明るさとして計算に入れてもらってOKです。

また、

「私は、もうすこし明るく暮らしたい。」

という方は、自分なりに快適な明るさになるように

照明の手数を足していくようにしましょう。

照明には

があります。

主に「照明のシェード」の種類によって、2つの配光

は変わります。

それぞれの配光を知っておくことで、照明選びの失敗

が減りますので、詳しく説明していきましょう。

「拡散配光」とは、光源の周囲に均一に光を発する

配光方式で、つまりは

光を通すタイプのシェード

の照明です。

シェードが布などで作られているものを選ぶと、光は

全方向に透過します。

そのため、下方向だけではなく、横や上方向にもまん

べんなく明るさを与えてくれます。

天井などの「上空間」も明るくしてくれますので、お

部屋全体が明るくなり、同じW数であってもより全体

的な明るさを感じます。

直接配光は、一方向に光を照射する配光方式で、

光を通さないタイプのシェード

による照明です。

シェードが金属などで作られているもので、光を通さ

ないため、主に下方向にのみ明るさを集中的に与えます。

下方向を集中的に明るく照らすため、テーブル上など

の限定的なエリアを照らしてくれます。

お部屋の中でも「必要な場所だけ」を照らすタイプな

ので、高級ホテルのロビーや、バーなどのようなムー

ドあふれる空間を作りやすくなります。

また、勉強や読書をしたりする際の「タスクライト」

は、この直接配光のタイプが向いています。

必要な灯りを必要な場所に「だけ」あてることで、

集中力が高まりやすいからです。

ダイニングなどに直接配光タイプのペンダントライト

を取り入れる場合でも、お部屋全体の明るさも欲しい

という人もいるでしょう。

そのような場合にも「多灯照明」を活用します。

フロアライトや、テーブルライトを使って、天井や壁

に向けて光をあててあげることで、お部屋に光がまわ

り、お部屋全体を明るくすることができます。

電球には大きく分けて、

という2つの異なる色味のものがあります。

上の画像の通り、「昼白色」の電球は白い光を放ち、

「電球色」はオレンジ色の光を放ちます。

インテリアにおいては「お部屋でリラックスした時間」

を過ごすという観点において

電球は「電球色」で揃える

のがおすすめです。

電球のパッケージには必ず「電球色」などの記載があ

りますので、間違わずに買うようにしましょう。

また、家を建てる時などに、ダウンライトなどを施工

業者に取り付けてもらう場合には、要望を伝えておか

ないと「白色の電球」を設置されてしまう場合もあり

ます。

必ず「電球色で揃えたい」という要望を伝えておくよ

うにしましょう。

「電球色」と「昼白色」の電球が混ざってしまうと、

こんな風にお部屋の印象がバラバラとしてしまいます。

電球の色味は、必ず揃えるようにしましょう。

「スマート電球」見た目は普通のLED電球と同じです。

「スマート電球」見た目は普通のLED電球と同じです。

「スマート電球」とは、スマホやタブレットのアプリ

と連動して、自由に明るさや、色の調整ができる電球

のことです。

スマート電球を、Wi-FiやBlutoothなどを通じて専用の

アプリと連携するだけの簡単仕様で、誰でも手軽にお

部屋の電球を操作できます。

前項で「光は、電球色で揃えるのがおすすめ」とお伝

えしましたが、勉強や仕事をするために、白い光が好

ましいという方もいらっしゃるかもしれません。

電球色のオレンジ色の光は、リラックスする効果があ

りますので、勉強などの際にはすこし気分が乗りづら

さもあるでしょう。

そんな「光の色を、時によって変えたい」という方に

おすすめなのが「スマート電球」です。

専用アプリの操作によって、

と、光と色を自在に変化させることができます。

また、帰宅時に多灯照明のすべての照明を一括でONに

したり、お出かけの時には、一括でオフも楽々。

「多灯照明」は、お部屋を素敵で快適にできるものの

照明が増えるにつれて、ON/OFFが面倒になりがち。

でも、スマート電球を購入すれば、その手間も省けま

すので、とてもおすすめです。

通常の電球と同じ規格ですので、いろんな照明で使う

ことができます。

いろんなメーカーからさまざまな種類が発売されてい

ますが、安いものだと1,000円程度から手に入るものも

ありますので、ぜひ試してみてください。

生活がとても快適になります。

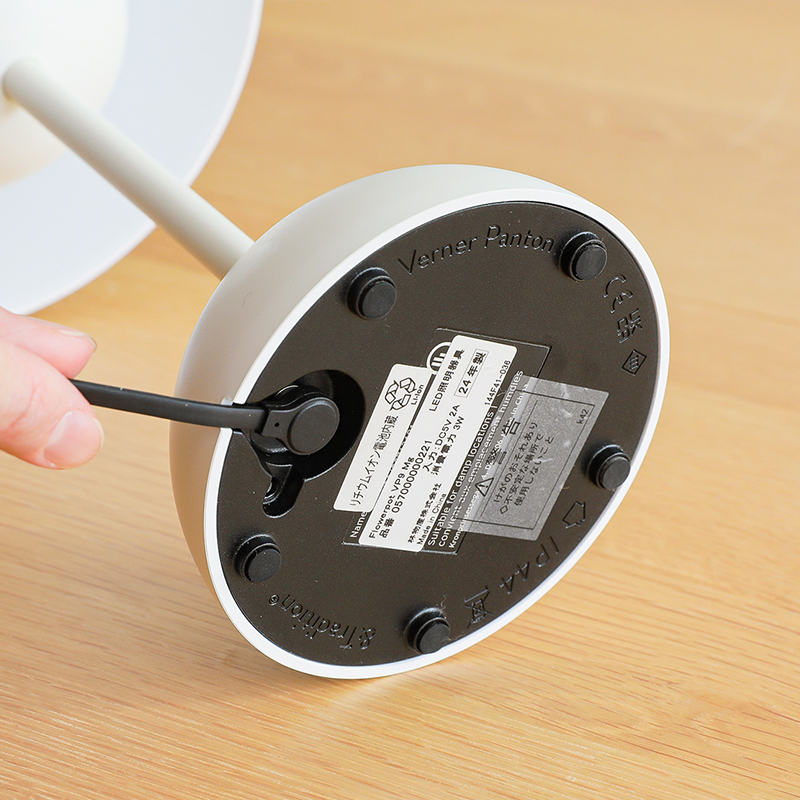

近年「ポータブルランプ」と呼ばれる電源コードを

必要としない「バッテリー内蔵」の照明も増えてきて

います。

バッテリーの小型化・高性能化によって、照明にも利

用できるようになったので、様々な照明メーカーから

発売されていて、実用性も高く、とても便利です。

ポータブル照明の良い点は

という点で、1台持っていれば、さまざまな暮らしの

シーンで使えるメリットがあります。

ダイニングでみんなで集う食事の際に、テーブル上に

置いて雰囲気の良さを演出したり、

食事を楽しんだ後は、寝室に持ち運んで、寝る前のナ

イトライトとして使ったり。

とても軽くて、取り回しのしやすいものが多いので、

活躍の場は広がります。

充電は、専用コードが付属しているものから、スマホ

などの充電機(MicroUSBやType-Cなど)をそのまま

使えるものもあったり、さまざま。

一度フル充電すれば、数日は持ちますので、それほど

手間もありません。

テーブルライトを検討されている方は、ポータブル照

明も検討すると良いでしょう。

さて、「使い心地」の観点に続いては、「見心地」の

観点から、照明選びについて紐解いていきましょう。

天井に付ける照明には、

があります。

左:ペンダントライト / 右シーリングライト

左:ペンダントライト / 右シーリングライト

2つの種類は、お部屋の種類によって最適なものがあります。

なかでも

「ペンダントライト」は、ダイニングに設置する

のが、おすすめです。

ダイニングは、お家の中心のエリアであり、毎日の中

で、もっとも目にする場所のひとつです。

ペンダントライトは天井から吊り下げて、ダイニング

テーブルの中央上部の「床から140cmあたり」に設置

するのが、一般的です。

この高さに設置することで、テーブルをちょうどよく

照らしてくれるとともに、ダイニングシーンのフォー

カルポイント(注目点)としても存在感を示してくれ

るからです。

ペンダントがないと、目の留まりどころがなく寂しい

ペンダントがないと、目の留まりどころがなく寂しい

上の画像を見ても、ダイニングにペンダントライトが

ない場合は、視線が留まる場所がなくて、すこし寂し

い印象を受けるのをお分かりいただけると思います。

ダイニングに「シーリングライト(天井付けライト)」

を選んでしまうと、ダイニングに必要な光が届きづらい

だけでなく、見心地も低下してしまいます。

ですので、ダイニングには素敵なペンダントライトを

吊るのが「使い心地」の観点からも、「見心地」の観

点からもおすすめです。

ペンダントライトは、

テーブルの天板から「照明の下辺が+70cm」

の位置に設置しましょう。

この高さに来るように吊り下げることで、見心地のバ

ランスもよく、明るさもちょうど良いぐらいにテーブ

ルを照らしてくれます。

ペンダントの種類が変わっても、この高さのルールは

同じです。

お店によっては、コードの長さを事前にカットしてく

れるサービスもあります。(リセノでも承ります。)

また、コードが長すぎる場合は、コードリールなどを

使うことで、あとから調整も可能です。

使い心地の観点から、意外とデメリットとしてストレ

スになりがちなのが「電球のまぶしさ」問題です。

ダイニングテーブルに座った際には、ペンダントライ

トの中が見える形になりますので、照明の仕様によっ

ては、電球が見えてしまいます。

座った時に電球が見えると、ストレスに。

座った時に電球が見えると、ストレスに。

電球はシェードを通してやわらかな光に変換されます

が、直接見えてしまうと、強い光によって目が痛くな

り、ストレスになってしまいます。

これでは、せっかく美しい灯りをダイニングに灯して

いても、暮らしづらくなってしまいます。

ペンダントライト選びの際には、デザインの美しさも

大事ではありますが、一方では、快適な暮らしに合わ

せたデザインがなされているかも大事なポイントです。

座った際に電球が見えない工夫がされているかも

合わせて確認するようにしましょう。

ダイニングテーブル上のペンダントライトは、テーブ

ルの中央にあると、バランス良く見えます。

逆に中心からずれてしまっていると、せっかくの美し

い照明も、見心地が大きく減ってしまいます。

天井についている器具は、意外とずれていることが多いです。

天井についている器具は、意外とずれていることが多いです。

しかしながら、照明を設置する天井器具は、建築の際

には部屋の中心部分に設置されることが多く、家具の

サイズやレイアウトによっては、欲しい場所にちょう

どあることは、稀です。

リセノでもインテリアのご相談をたくさんお受けして

いますが、お客様のご自宅を拝見すると、ずれた位置

にそのままペンダントライトを付けられているご家庭

も多いのが現状です。

ですが、この問題は簡単に解決します。

Amazonなどで販売されている「天井フック」を購入

して、ペンダントライトを落としたい天井に設置する

だけ。

これだけで、欲しい場所にきれいに設置することが

できます。

このフックは、細いピンで留める仕様なので、傷跡も

ほぼ分からないくらいの穴しか開かず、賃貸であって

も、現状回復の必要もありません。

このフックを使って、きれいにダイニングテーブルの

中央にペンダントライトを設置しましょう。

ダイニングには「ペンダントライト」がおすすめなの

に対して、リビングには「シーリングライト」の設置

がおすすめです。

理由としては、リビングは「ゆったりとくつろぐ」た

めのスペースであり、ダイニングのように手元にしっ

かりとした明るさは必要ありません。

お部屋全体に対して、天井から照らしてくれるような

灯りが最適です。

また、リビングは休む場所ですので、できるだけゆっ

たりとしたスペースで、広く感じさせたいもの。

その点においても、ペンダントライトのように途中で

目線を留めることなく、壁まで抜けているほうがより

広さを感じられるというのも、理由のひとつです。

動線上にペンダントライトがあると、頭をぶつけてしまいます。

また、リビングにはダイニングテーブルのように大き

な「動線を塞ぐ」家具がないのも特徴。

ペンダントライトは、動線につり下がっていると頭を

ぶつけてしまうので、リビングに吊る際には「190cm」

以上の高い位置に吊り下げることになり、それほど美

しくはなりません。

ですので、すっきりと「シーリングライト」を選択す

るのが正解と言えます。

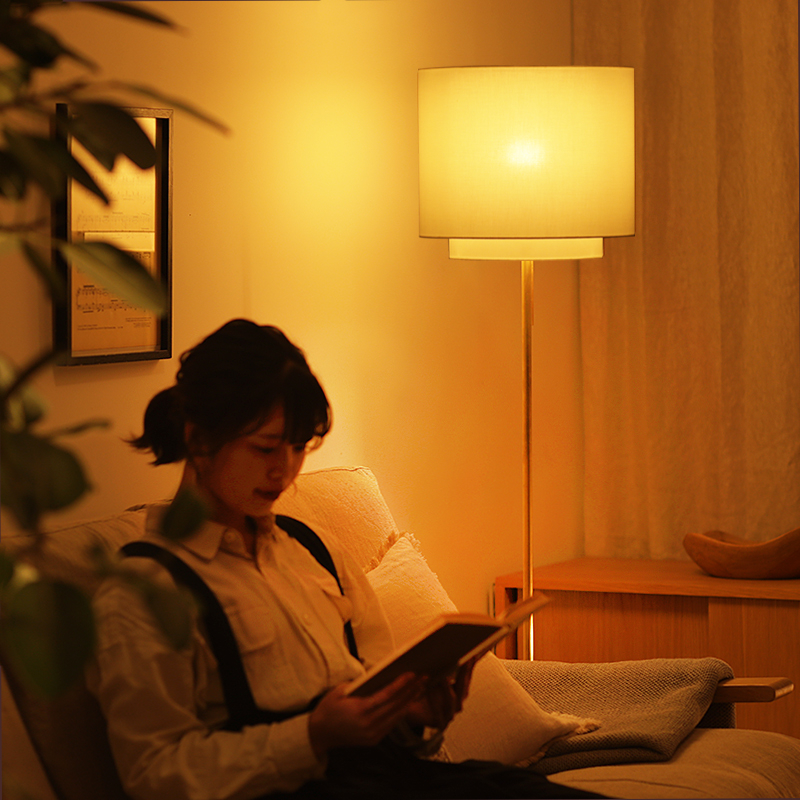

逆に、リビングにおいて「フォーカルポイント」とし

て、見心地の主役になるのは「フロアライト」です。

シーリングライトを基本としながら、前述のとおり

「単一照明」ではのっぺりとした印象になってしまう

ため、フロアライトやテーブルライトを併用します。

ソファーとの高さのバランスが良く、目に留まりやす

いのがフロアライトですので、気に入ったフロアライ

トを選ぶと良いでしょう。

ちなみにリビングやダイニングがない「ワンルーム」

の場合には、ペンダントライトをつけることによって

お部屋の「上空間」が埋めたくなります。

入口から入った先には「窓」しかない場合も多いため、

目線の先にあるペンダントライトが「フォーカルポイ

ント」の役割を果たして、見どころとなってくれるか

らです。

ただし、その場合は、高さをおおよそ「190cmあたり」

に設置して、頭に当たらない高さに設置するようにし

ましょう。

寝室には、天井照明を設置しないのも良いアイデアです。

寝室では仰向けになる姿勢が多いため、天井からの光

は、まぶしさをダイレクトに受けてしまいます。

寝る前のすこしの時間を、よりリラックスした状態で

過ごすために、必要以上の光を設置せずに、フロアラ

イトやテーブルライトで補うと良いでしょう。

ナイトテーブルに小さなテーブルライトを置くことで

寝る前のひとときを、やわらかな光で過ごすことがで

き、やすらかな眠りにつけます。

照明の「見心地」の観点では、消灯時の姿もひとつの

ポイントです。

日中には、消灯している照明がインテリアを構成する

ことになりますので、灯りのついていない姿も美しい

ものが良いと思います。

世界中で人気の高い「北欧インテリア」においても、

チェアに次いで名作が多いのが「照明」の分野です。

自分の好みにあったデザインの照明を選ぶことで、

日中にもその美しさを楽しむことができます。

見心地の観点からの最後のアドバイスは、

「お部屋の隅に、フロアライトを置くと良い。」

ということです。

お部屋の隅というのは、光が入りづらく、寂しさを感

じやすいエリアであり、とがっている「角」が心理的な

圧迫感も与えます。

その場所にフロアライトを設置することで、角の印象

を軽減するとともに、暗く落ちてしまいがちな場所が

華やかな印象になります。

また、ソファーを設置する場合も、ソファーと壁の間

あたりに設置することで、ソファーで過ごす際の手元

の灯りにもなり、一石二鳥です。

お部屋の隅には、フロアライトを設置すると良いでしょう。

さて、最後に余談的ではありますが、照明について少

しだけお話をさせてください。

照明先進国である欧米と、日本の文化と違いについて

書き記しておきます。

みなさん、海外旅行の際に、夜出発の飛行機に乗った

ことはありますか?

夜の飛行機で離陸する時に、窓から夜景を見下ろすと

欧米諸国は、オレンジ色の光が多いのに対して、

日本は、白い光が圧倒的に多いのです。

欧米諸国と比較して、日本人は「白い光」を

圧倒的に好んで使っています。

これは、戦後まだ国力の弱かった時代に、将来の電力

消費の伸びを懸念した政府が、蛍光灯を推奨した事に

端を発しています。

蛍光灯は、白熱電球より発光効率がよく、寿命も長く

熱の放射が少ないなど、いいことづくめの特徴から

日本中の家が、あっという間に蛍光灯になったのです。

つまりは、日本の政策と文化として蛍光灯が推奨され、

日本人は蛍光灯が発する「白く、明るい」部屋で過ごす

ことに、小さな頃から自然と慣れ親しんできたのです。

また、青い目を持つ欧米人などは、体質として目が光

に弱く、天気のいい日にはサングラスが必需品なのに

対し、黒い目のアジア人は、そもそも光に対して目が

強いため「白く、明るい」に耐えられたという身体的

特徴も影響しているそうです。

また「白くて、明るい照明」を好むのには、もう一つ

「そうじゃないと、目が悪くなる」というのも、よく

見聞きします。

果たして、本当でしょうか。

調べてみたところ「暗い部屋で本を読むと、目が悪く

なる」というのは、医学的に正しくないそうです。

正しくは「一つの物を、長時間近くで見続けること」

が目に悪いそうで、人の目は近くにある物を見続ける

と毛様体という筋肉が緊張して凝り固まってしまい、

その結果、目の筋力が衰えて視力が低下してしまう

そうです。

そのため「暗いところで読書」をしていると、本が

よく見えないため目を近づけて見てしまいがちで、

「一つの物を長時間近くで見続ける状態」になって

しまうため目が悪くなるのです。

おそらくこれが、暗いところで読書をすると目が悪く

なるという噂の元でしょう。

合っている様で、微妙に間違ってますね。

また、調べていく中で知った事なのですが、逆に

「明るすぎると、目が悪くなる」ということもある

そうです。

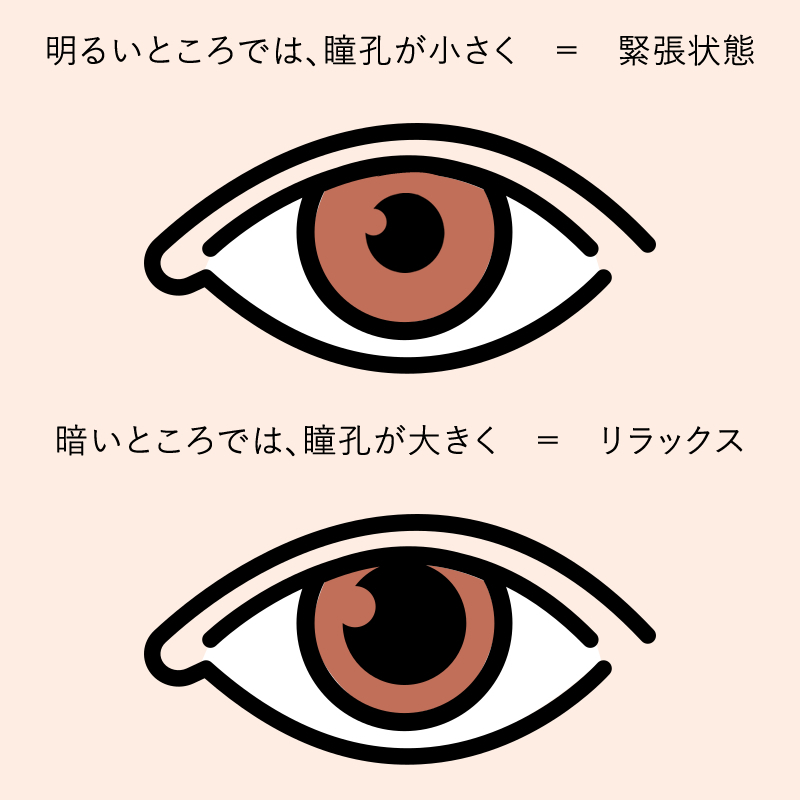

明るい時には、目は光の量を取り入れすぎないように

するために「瞳孔」を小さく絞ります。

この「瞳孔」は、副交感神経によって、ピント調節の

筋肉と連動していて、瞳孔を小さくすると、筋肉は近く

を見る時と同じ緊張している状態になってしまいます。

そのため、目の疲れが出やすい状態になるのです。

逆に暗い所では、目は光を取り入れるために「瞳孔」

を開きます。この時、目の中の筋肉が緩むので、目は

疲れにくい状態と言えます。

つまりは「明るすぎても、暗すぎても、目にとっては

良い状態ではなく、適切な明るさが重要」なんですね。

さて、照明の選び方を「見心地」と「使い心地」の両

方の視点から紐解きました。

あらためてまとめますと、

です。

照明は、お部屋づくりにおいて、実はとても費用対効

果の高いアプローチです。

多灯照明がもっとも効果的ですので、効果を実感した

い方は、STARBUCKSに行ってみると良いでしょう。

落ち着くカフェの空間には、多灯照明が使われている

からです。

落ち着く夜時間を過ごしたい方は、ぜひこの記事を参

考にしながら、照明選びを楽しんでいただければと思

います。

今回ご紹介した内容は、プロが解説する

動画でもご覧いただけます。

お部屋づくりを成功に導く「3Dシミュレーター」について紐解きます。

https://www.receno.com/pen/vasestyling/u4/2025-03-14.php

リセノの各店舗には、リセノの提唱する「センスのい

らないインテリア」のセオリーについて研修を受け、

社内試験に合格したスタッフが在籍しています。

記事だけでは分かりづらいところや、具体的なセオリ

ーの使用方法などについては、ぜひ店舗にてスタッフ

にご質問いただければと思います。

※おかげさまで土日祝についてはたくさんのご来店を

いただく関係上、ゆっくりとご案内が難しい場合が

ございます。

平日などは比較的ゆっくりとご案内できますので、

宜しければご検討くださいませ。

各店舗の空き状況のご確認や来店のご予約は

以下よりお気軽にお問い合わせくださいませ。

「ふつうのお家を、美しく」というテーマのもと、お部屋を美しくスタイリングするためのセオリーを提唱し、オリジナルの家具や雑貨を展開するインテリアブランドです。

https://www.receno.com/shop/

リセノの公式がアプリが新しくなりました!

新しいアプリでは、

を無料でご利用いただけます。

このアプリで手軽にインテリアを学んだり、

シミュレーターでお部屋イメージを確かめたり

していただけます。

アプリについて詳しくはこちらのページをご覧ください。

無料アプリのダウンロードは、以下から

動画の無料講座や、体験型レッスンの予約、そして最新AIを利用したお部屋シミュレーターなど無料でご利用いただけます。

センスのいらないインテリア|「3Dシミュレーション」で完成をイメージする

お部屋づくりを成功に導く「3Dシミュレーター」について紐解きます。

リセノ制作部

22

リセノ制作部

22

センスのいらないインテリア|お部屋を「広く、すっきり」見せるテクニック

同じお部屋の広さであっても「広く感じさせる」スタイリングをご紹介します。

リセノ制作部

18

リセノ制作部

18

センスのいらないインテリア|お部屋を彩るインテリアの選び方(照明編)

多灯照明、必要な明るさなど照明選びに必要なポイントを解説します。

リセノ制作部

10

リセノ制作部

10

センスのいらないインテリア|お部屋を彩るインテリアの選び方(ラグ・マット編)

ラグ・マットを選ぶ際のポイントを使い心地、見心地の観点から紐解きます。

リセノ制作部

8

リセノ制作部

8

センスのいらないインテリア|「円形」をお部屋に取り入れて、空間の印象をやわらげる。

センス不要で、インテリアスタイリングを美しく仕上げる「円形」のセオリーをご紹介します。

リセノ制作部

28

リセノ制作部

28

センスのいらないインテリア|美しいレイアウトの基礎知識(前編)

センス不要で、インテリアスタイリングを美しく仕上げる「レイアウト」のセオリー前編をご紹介します。

リセノ制作部

26

リセノ制作部

26

センスのいらないインテリア|長く愛せる家具の選び方(収納家具編)

収納家具選びについて「選び方が分からない」という方に向けて、見心地・使い心地の観点から紐解いていきます。

リセノ制作部

23

リセノ制作部

23

センスのいらないインテリア|「3Dシミュレーション」で完成をイメージする

お部屋づくりを成功に導く「3Dシミュレーター」について紐解きます。

リセノ制作部

22

リセノ制作部

22